— Это моя квартира, и я не намерена пускать сюда твоих родителей, — спокойно, но решительно заявила Екатерина.

«Чужая старость»

— Это моя квартира, и я не собираюсь ею делиться с твоими родителями, — спокойно, но непреклонно сказала Екатерина, скрестив руки на груди.

В кухне повисла пауза. Татьяна Петровна — женщина с прямой спиной и лицом, которое как будто высекли из холодного мрамора, — поправила ворот своей кофты с таким видом, будто готовилась не к беседе с невесткой, а к встрече с чиновниками из администрации президента.

— Ты просто эгоистка, Катя, — произнесла она строго, словно ставила в дневнике жирную двойку. — Мама одна. Ей за девяносто. Она лежачая. А ты же работаешь из дома. Кто, если не ты?

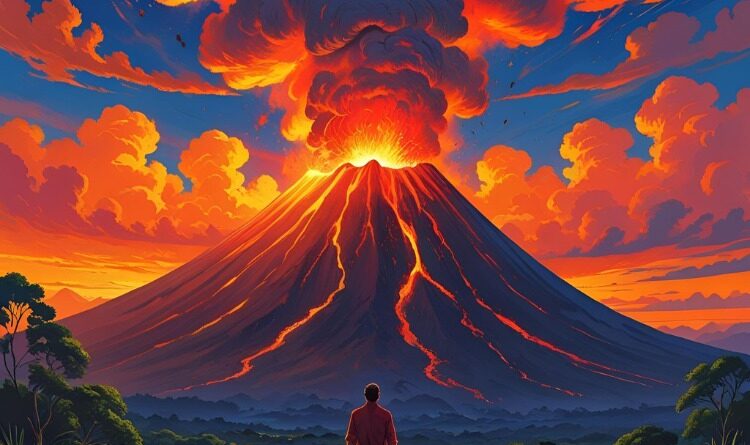

Екатерина сидела за кухонным столом, склонившись над кружкой с остывшим кофе, и чувствовала, как внутри медленно поднимается нечто горячее, липкое — словно варенье, которое перегревают на плите. Поначалу сладкое, но потом — только гарь.

Последний раз она видела свекровь в искренне хорошем настроении больше года назад — кажется, когда та получила налоговый вычет. С тех пор всё, что излучала Татьяна Петровна, — это вечная недовольность, ожидания и укоры, щедро приправленные пассивной агрессией.

— Работать из дома — это не значит сидеть, сложа руки, — сдержанно сказала Катя, не повышая голоса. — У меня контракты, сроки, клиенты. Мне платят за результат, а не за то, что я сижу в халате перед ноутбуком.

— Конечно, «проекты» у неё, — передразнила свекровь, щедро пересыпая сахар в чай. — У всех теперь проекты. А у мамы давление. И ноги не ходят. Она не чужой человек, между прочим.

На кухню, потягиваясь, вошёл Артём — муж Екатерины. Волосы торчали в разные стороны, футболка со вчерашними пятнами, лицо помятое. Он выглядел так, будто проспал не ночь, а месяц.

— Опять вы за своё? — буркнул он, почесав живот. — Утро только началось.

— У некоторых оно может начаться в доме престарелых, если не возьмём себя в руки, — тут же отозвалась Татьяна Петровна с неестественным оживлением.

Катя медленно подняла взгляд.

— Вы серьёзно хотите, чтобы всё это повесили на меня? Я что, медсестра по призванию? Автомат по уходу за лежачими родственниками?

— Не утрируй, — отмахнулась свекровь. — Это же мама. Ну, точнее — моя мама. Но ты же теперь в семье. А в семье — все за всех.

Слово «в семье» прозвучало, как приговор. В этой «семье» по умолчанию считалось: у кого работа тише, у того и на шее должен сидеть пожилой родственник. Катя пока ещё не подписывала никаких присяг, и уж точно — не клялась в вечной заботе о людях, которые не считали её даже полноценным членом семьи.

Она замолчала. Ещё немного — и скажет что-то, за что потом будет либо стыдно, либо вовсе не будет. Всё зависело от того, насколько сильно это в ней закипит. Как с утюгом: сначала терпишь, потом терпишь ещё, а потом внезапно прожигаешь насквозь.

⸻

В воскресенье они поехали к бабушке. Точнее, поехала одна Катя. Артём, как обычно, застонал про «поясницу» и «голову», потом долго листал футбольные трансляции и в конце концов сказал, что у него «дела». Под «делами» чаще всего скрывались пельмени и пульт от телевизора.

Дорога до бабушки Евдокии заняла сорок минут. Хрущёвка, подъезд, тяжёлый запах варёной капусты и влажных тряпок, дребезжащий лифт и сквозняк. Бабушка открыла сама — опираясь на трость, с лицом, на котором застыло лёгкое недовольство всем на свете.

— Пожаловала, невестка, — хмыкнула она. — Свекровь выгнала на подёнщину?

— Здравствуйте, бабушка, — устало сказала Катя, снимая кроссовки. — Как самочувствие?

— Как у школьницы перед ЕГЭ. Давление скачет, ноги — как чужие, телевизор врёт. Но ничего. Пока не в коробке, жить можно.

Катя прошла на кухню. Там пахло старостью, валидолом, стиральным порошком. На столе стояли старые банки, хлеб в целлофане, и мутная кружка с водой.

— Тебя-то, — вдруг сказала бабушка, — никто не спрашивал. Но я скажу: пусть меня лучше в дом престарелых отправят, чем жить у вас.

Катя застыла с ложкой в руке.

— Почему?

— А потому что там хоть за мной ухаживать будут, а не считать дни до смерти. Вы же меня боитесь, я же вам мешаю. А это хуже одиночества.

Катя села. Медленно. Подумала — и неожиданно кивнула.

— Вы правы, бабушка.

Та повернулась в сторону:

— Что?

— Я говорю, вы правы. Я действительно не готова взять вас к себе. Это неправильно и нечестно — по отношению ко мне, к вам, к Артёму. Я уважаю ваш возраст, но я не обязана быть вашей сиделкой.

— Вот как? — в голосе Евдокии звучала то ли ирония, то ли испытание. — А сынок твой что скажет?

— Ничего. Потому что он не скажет. Он — как муха на окне. Летит, бьётся, а потом замирает и ждёт, пока кто-то сделает за него выбор.

— И ты сделаешь?

— Да. Я уже сделала.

⸻

Когда Катя вернулась домой, её ждали. На кухне сидела Татьяна Петровна. Рядом — Артём, с лицом побитой собаки.

— Ну что, — начала свекровь. — Выговорилась перед бабушкой?

— Да. И поняла, что никому из нас это не нужно. Ни мне, ни вам, ни ей. Дом — это не хоспис. И не каторга.

— То есть ты просто бросишь старика? — вскинулась свекровь.

— Я не бросаю. Но и не собираюсь брать на себя то, что должен делать не я.

— А кто?

— Государство. Социальная служба. Или ты. Это твоя мама.

Аргумент был как выстрел. Слишком точный, слишком больной.

— Ты разрушишь семью, Катя, — прошипела Татьяна Петровна. — И когда ты сама станешь старой, с тобой сделают то же самое.

— Возможно, — кивнула Катя. — Но я никому не навяжу себя в тягость.

Она ушла в спальню, закрыла за собой дверь и села на кровать. Там, в тишине, вдруг позволила себе заплакать. Не от жалости, не от злости. От усталости. От безнадёжности. От невозможности быть всем сразу: женой, сотрудником, сиделкой, жилеткой.

⸻

Через неделю Евдокию Степановну оформили в частный пансионат. С участием соцслужбы, которую вызвала… она сама.

— Не хочу быть костью в горле, — сказала она по телефону. — Мне здесь хотя бы платят внимание. И суп горячий. А не укор в каждом взгляде.

Катя навещала её раз в неделю. Не потому что должна, а потому что так было честно. Между двумя взрослыми женщинами — одна из которых выбрала спокойствие, а другая — границы.

Артём остался на диване. А Татьяна Петровна всё чаще молчала. Будто ей впервой показали, что её власть — не абсолютна.

Однажды вечером Катя поставила на плиту чайник и подумала: если старость — это груз, то её надо нести тем, кто хочет и может. А не тем, кого случайно застали дома.

Она больше не чувствовала вины.

Только покой.

Прошло чуть больше месяца.

Покой, который поначалу казался таким крепким и правильным, постепенно начал трещать. Не резко, не драматично — как старая чашка, из которой ещё можно пить, но на донышке которой уже затаился едва видимый, но предательский скол.

Артём молчал. Не ругался, не скандалил, не спорил — просто исчезал за экраном телевизора или телефона. Возвращался поздно с работы, хотя в офисе давно перешли на гибкий график. А если и был дома — тихо брёл на кухню, смотрел сквозь жену, как сквозь занавеску.

Екатерина пыталась говорить. Не о конфликте — о погоде, о фильме, о скидках на авиабилеты. В ответ — однисложные фразы или фоновое мычание. Она, как ни странно, не плакала. Лишь всё чаще смотрела в окно, будто оттуда могла прийти какая-то разгадка: как два человека, которые ещё недавно спали под одним одеялом, теперь не могут найти даже общий чайник?

⸻

— Всё-таки зря ты не уступила, — тихо сказала Марина, подруга Кати, когда они встретились в кафе. — Пожилая женщина, да ещё и лежачая… Ну, это же мать твоего мужа.

— Марин, я не спорю. Я понимаю, как это звучит. Но если бы я уступила — мне бы пришлось переступить через себя. Каждый день. И годами.

— А может, и недолго. Она ведь пожилая…

Катя посмотрела на подругу так, что та замолчала.

— Вот именно. «Недолго». И я бы жила в ожидании её смерти. Ты понимаешь, насколько это ужасно? Вынуждать себя ждать, когда человек умрёт, чтобы снова дышать свободно? Я не хочу так. И не могу.

⸻

В пансионате Евдокия Степановна, вопреки всем опасениям, расцвела.

Катя приехала как-то вечером, привезла пирожков и свежие носки — бабушка встречала её не на трости, а сидя в кресле у окна, закутавшись в тёплый плед. На коленях у неё лежала толстая книга — старая, библиотечная, но с живыми пометками на полях.

— А ты всё же приезжаешь, — усмехнулась она. — Не бросила старуху на произвол судьбы?

— Бросать — это совсем другое. Я просто отдала вам право быть там, где вам хорошо. Или хотя бы спокойно.

— Умная ты. А я-то думала, что все бабы в вашем поколении — салоны да телефоны. А ты с характером. Даже, пожалуй, с зубами. Хорошо.

— Вы не сердитесь?

— Сердиться — это роскошь. Особенно, когда каждый день — как маленький прощальный. Нет, не сержусь. Я бы и сама сбежала от себя. Вон, Татьяна хотела взять меня к себе — только всё думала, как бы прислугу найти за копейки. А ты хотя бы честно отказалась. За это уважаю.

⸻

Однажды вечером, когда Катя мыла посуду после позднего ужина, Артём вдруг заговорил.

— Я был у мамы, — сказал он негромко.

Она вздрогнула — от неожиданности.

— И как она?

— Говорит, что ты разрушила семью. Что «раньше ты была другой». Доброй.

Катя вытерла руки, повернулась.

— Я и сейчас добрая. Просто теперь я не позволяю собой пользоваться.

— А ты считаешь, что мы пользовались?

— Не мы. Ты — молчанием. Она — ожиданиями. Ваша семья живёт как будто по какому-то уставу, где обязанности распределяются не по желанию, а по доступности. А я — не просто доступна. Я живая. И мне больно, когда мною распоряжаются.

Артём сел за стол.

— Я правда не знал, как поступить. Между тобой и мамой…

— Ты не должен был выбирать между. Ты должен был выбрать со мной. Вместе. А ты сделал шаг в сторону и замер.

Он долго молчал.

— Я… не умею иначе. Нас так растили.

— А у меня нет сил ждать, пока ты научишься.

⸻

Вечером Катя снова вышла на кухню — одна. Взяла блокнот, в который раньше писала рецепты, и на обороте старой страницы начала составлять список.

— Переезд.

— Новая карта.

— Консультация с юристом.

— Пансионат для пожилых — дополнительная оплата?

Не потому что собиралась уйти прямо сейчас. Но просто потому, что жить в подвешенном состоянии — это хуже, чем в конфликте. Конфликт — это хоть какое-то движение. А в болоте — тишина и удушье.

⸻

Через две недели Артём сказал:

— Я поговорил с мамой. Она переезжает в квартиру бабушки. Та — в пансионат. Там её будут навещать по графику, и соцработник будет приходить два раза в неделю.

— Кто будет всё это оплачивать?

— Мы с ней напополам. Мама согласилась. Сказала, что ты — «волк в юбке», но «с характером». И что она тоже больше не хочет скандалов.

Катя не ответила. Лишь кивнула. Потому что внутри было пусто — как поле после шторма. Всё, что могло быть сказано — уже прозвучало. Всё, что нужно было понять — понято. Дальше только тишина. И будущее, которое теперь, наконец, снова принадлежало ей.

⸻

Спустя полгода Екатерина подала документы на визу. Купила билеты в Португалию — не потому что «устала», а потому что захотела увидеть океан. Настоящий. Море решений и горизонтов, а не мелкий пруд, где все знают, у кого какие камни на дне.

Артём остался. Не потому что «плохой», а потому что так и не решился быть настоящим партнёром. Она не держала зла. Просто взяла чемодан, закрыла дверь — и пошла.

К себе. В своё. В жизнь, где никто не называл заботу долгом. Где никто не мешал дышать.

«Воздух за горизонтом»

Лиссабон оказался не таким, каким Екатерина его представляла. Он был живой, шумный, кривой и — удивительно — неуловимо родной. Здесь даже мостовые будто прошли через много боли, но всё равно держались. Словно говорили: «Смотри, мы потрескались, но всё ещё здесь. И ты тоже можешь».

Сначала она просто жила — в крошечной квартирке с окнами во двор, где по утрам кричали чайки, а по вечерам доносилась музыка с соседнего балкона. Потом сняла помещение на первом этаже под студию. Там было сыро, но с большими окнами — и клиенты из русскоязычной диаспоры потянулись сразу, как только она разместила первое объявление в соцсетях.

Прошло больше года. Екатерина привыкла. К языку. К ритму. К свободе.

И вдруг — письмо.

Не электронное. Бумажное. В красивом конверте, с плотной бумагой, немного пахнущей лавандой. Адрес был написан знакомым почерком.

“Катя. Привет. Я не знаю, с чего начать. Просто напишу честно: мама умерла. Тихо, ночью. Мы с бабушкой были рядом. Я долго не решался писать. Но потом понял, что должен. Я всё ещё думаю о тебе. Часто. Если ты готова — я приеду. Просто поговорить. Артём.”

Она прочитала письмо трижды. Потом отложила. Потом снова прочитала.

И пошла в кафе, в которое всегда ходила, когда нужно было подумать.

⸻

— Думаешь, стоит его видеть? — спросила Селин, португалка, с которой Катя подружилась, когда та пришла в студию сделать фотосессию на обложку журнала.

— Я не знаю, — честно ответила Екатерина. — Иногда мне кажется, что он — как старый дом. Вроде бы и был когда-то родным, но теперь внутри всё перекошено. И если вернуться, то только для того, чтобы сносить.

— А ты хочешь сносить?

Катя задумалась.

— Наверное, нет.

— Тогда, может, не сноси. Просто зайди внутрь, посмотри, и выйди. Не оставайся ночевать.

⸻

Артём прилетел через три недели. Она вышла встречать его не на вокзал, не в аэропорт — они договорились встретиться у маяка. Там, где бесконечный Атлантический океан упирался в горизонт, как в последнюю черту, за которой всё обнуляется.

Он стал другим. Постаревшим, в глазах — усталость, в походке — растерянность.

— Привет, — сказал он, снимая шапку.

— Привет.

— Ты… хорошо выглядишь.

— Я живая. Тут это ценят.

Они молчали. Море шумело, ветер трепал волосы, чайки кричали, как будто надрывались от чужих несказанных слов.

— Я думал… — начал он. — Я думал, что смогу жить дальше. Что всё наладится. Но, знаешь, что я понял?

— Что?

— Без тебя тишина — пугающая. А с тобой — настоящая.

Катя посмотрела в сторону воды.

— А я без тебя впервые в жизни дышу полной грудью. И больше не просыпаюсь с ощущением, что я кому-то что-то должна.

Он кивнул. Медленно.

— Я не прошу вернуться. Не имею права. Просто… спасибо. За всё, что было. Даже за то, что ушла.

Катя посмотрела на него. И впервые — без злости. Без боли. Только с лёгкой грустью по тому, что могло быть, но не случилось. Потому что оба тогда были не готовы.

— Спасибо, что пришёл, — сказала она. — Теперь я точно знаю, что выбрала правильно.

Он ушёл первым. Без драмы. Без «ещё одну минуту». Просто ушёл, растворившись в закатном свете.

А она осталась.

На берегу. Среди чужих голосов, с чужим паспортом в сумке и своей свободой в душе.

И впервые за много лет — улыбнулась по-настоящему.